今回は伝統ルールで頭金の詰みを使った作品を作ってみようと思います。

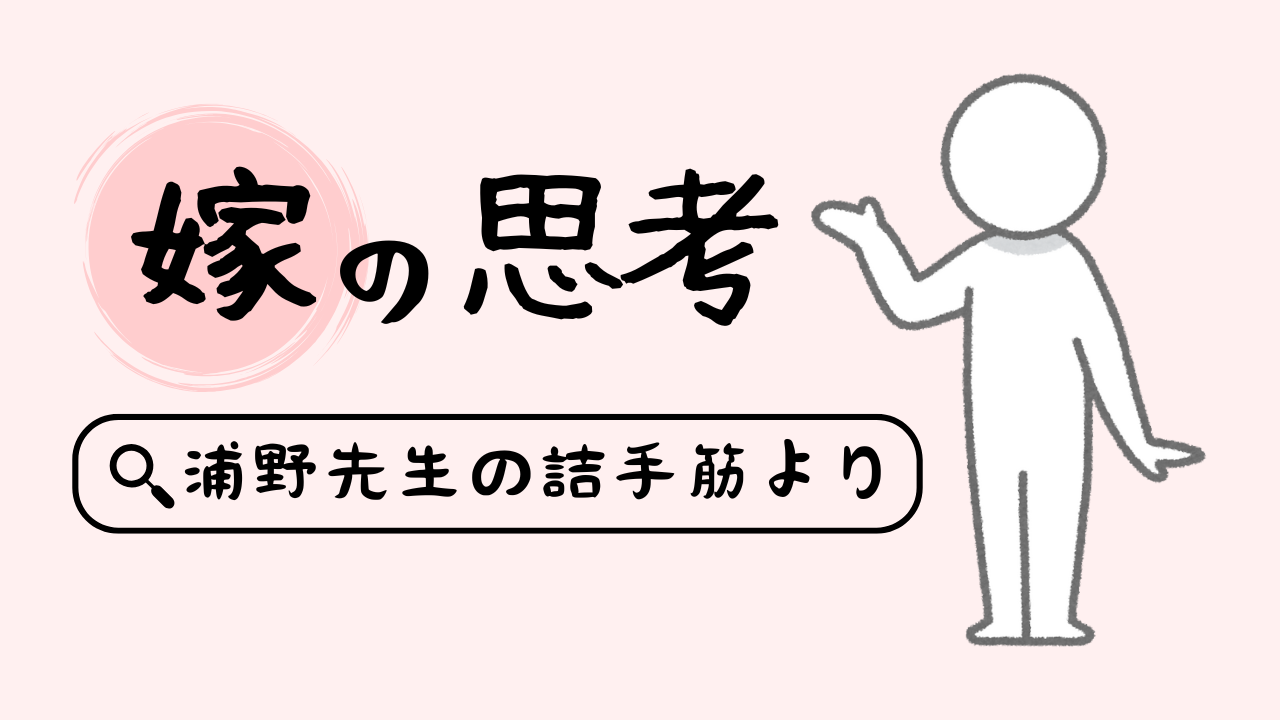

頭金と言えば相手玉の頭(真向い)に金を打って(もしくは移動させて)詰ます手筋でお馴染みです。将棋を始めたころに図1のような局面を見せられた記憶があると思います。

詰将棋創作において「覚えている詰将棋」はとても大切です。そこから完全な3手詰、5手詰と手数を伸ばすこともできます。

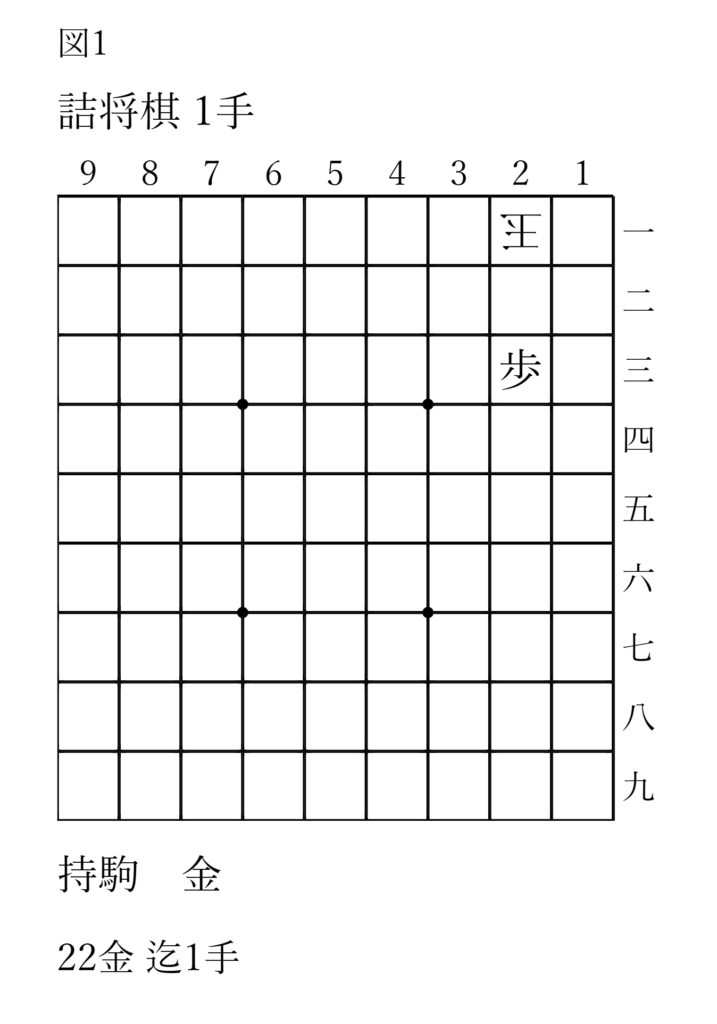

そこで、まずは頭金で詰む3手詰の詰将棋に挑戦です。

機械検討の結果、作意の「13歩成,21玉,22金」は出ます。ただ、32金や12と,22となどの最終手余詰が発生しました。そこで改善案として図3を考えます。

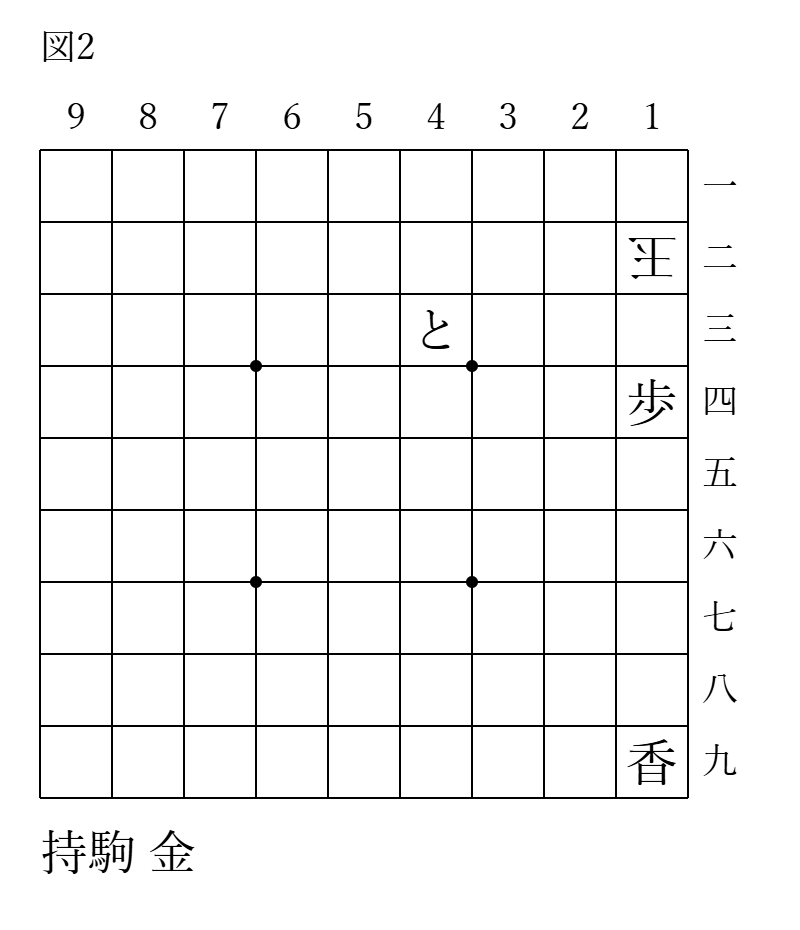

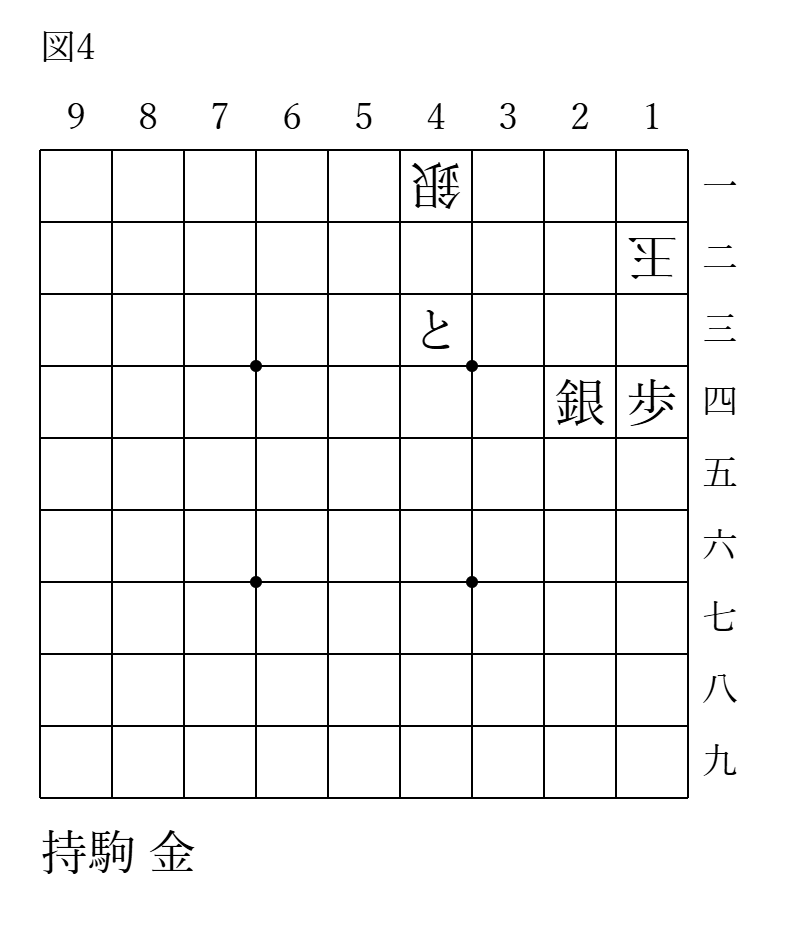

41銀の配置は、とりあえず32金の余詰を消そうという作戦です。予定通り32金の余詰は消えましたが、12と,22とが残っています。思考を巡らせると、そもそも19香が強すぎるのではないか、つまり12とを可能にしてしまっているのは香車のせいだと思い、更に図4を考えます。

これも作戦通り最終手余詰はなくなりましたが、初手が13歩成,13銀生,13銀成と限定できません。

ここで一旦、余詰とは何か確認します。複数の攻方の手で玉が詰む場合、手数にかかわらずこれは余詰と呼ばれます。私はこの判断がいまだにとても苦手ですが、なによりも「攻方の手」というのがキーワードです。もしも受方に複数の手がある場合、これは「変化」と呼ばれます。

私は詰将棋が完全作となっているかどうかということだけを考えるならば、変化は同手数のものだけを気にします。

例えば作意(想定解)が5手で、受方が詰むまでの逃げ方が3手,5手,5手,7手の4種類あったとしましょう。このとき3手(作意よりも短い手数)は最善の逃げ方をしていないので気にする必要はありません。7手(作意よりも長い手数)の逃げ方が存在するならば、そもそも5手の作意をこの作品の正解にすることはできません。受方は最善を尽くすという詰将棋のルールが存在するからです。そして5手(作意と同じ手数)の逃げ方が2通りあるとき、詰上図で一方だけ駒が余る場合には、駒が余らない手順を答えとなります。問題はどちらも駒が余らない場合です。これは「変同(変化同手数駒余らず)」と呼ばれており、どちらを作意にするかは作者に委ねられます。ただ、解答者の立場を考えると答えは一意に定まってほしいので、私はなるべく変同がないように創作します。

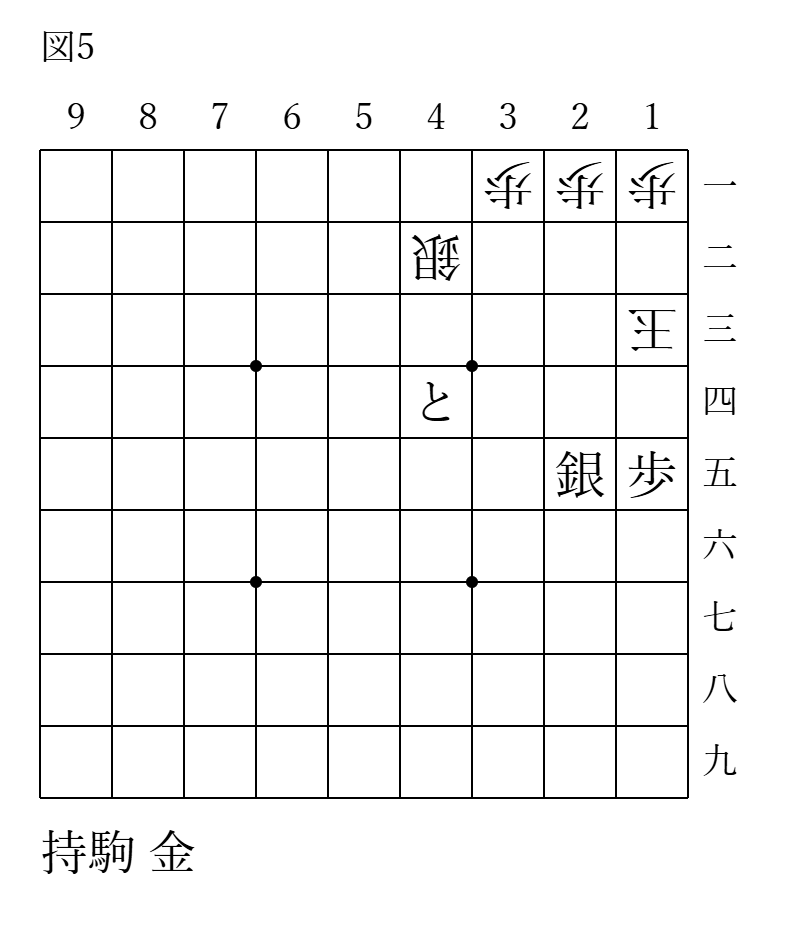

というわけで、図4には余詰が生じてしまったので考え直します。13銀の成生を一方に定めるのは少し難しそうなので、全体を一段下げて図5を作りました。

作意は「14銀,22玉,23金」です。ここで、「14銀,23玉,25金」という手順が生じてしまいました。これが変化か余詰か私は一瞬わからなくなります。ポイントは前述の通り「攻め方による分岐」か「受け方による分岐」かです。今回は2手目の受方による分岐なので変化です。更に同手数で駒も余らないので変同というわけです。短手数の作品での変同はさすがに許せないので改案です。

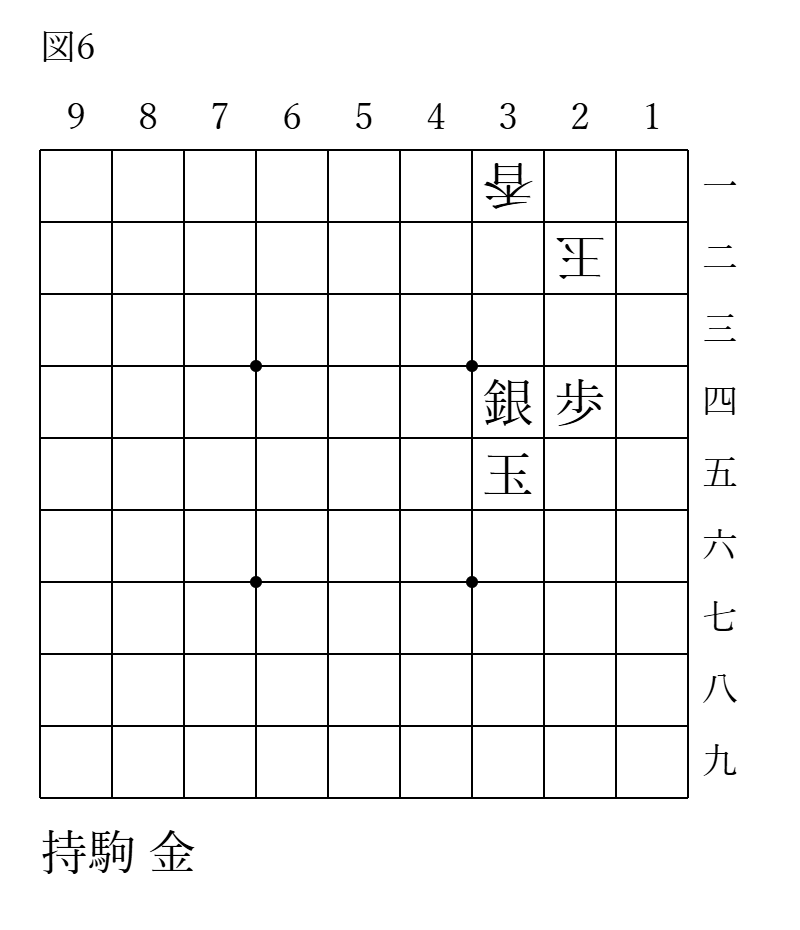

先ほどの図4で、13に銀が行くことができなければ完全になるのではという発想から作りました。31の香車で攻方王を睨んでいるのでこの目標は実現しました。ただ、12金,22金という最終手余詰発生します。最終手余詰は許容されることもありますが、短手数作品の場合はさすがに私は許容できません。また、今回は頭金の作品ということで12金の方が頭金らしさがあるのでそちらを作意にしたいと考えて作り直しです。

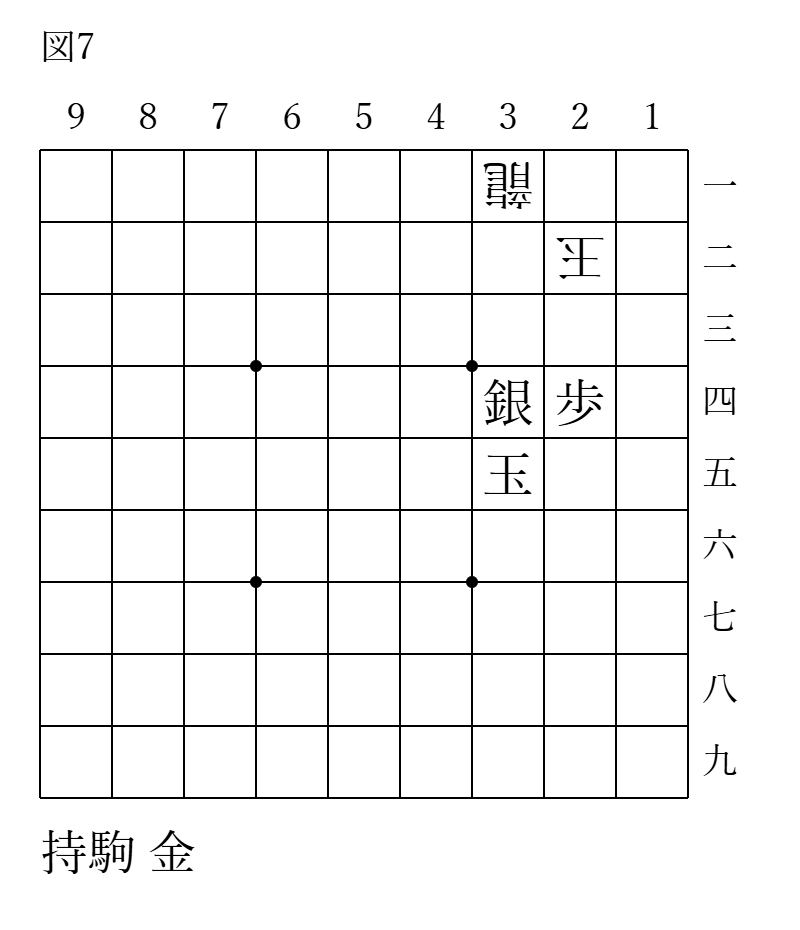

31の香車を龍に変えました。そうすると22に受方の利きができるので最終手余詰も消えました。これにて完全作の完成です。

世の中には、たくさんの3手詰があります。もちろんそれを解く楽しみは忘れないでほしいですが、同じ3手詰の作品と一括りにするのではなく作品ごとの良さを感じてほしいですし、一作家としては感じてもらえるように創作できるようになりたいなと思っています。